03.06.2023

Hintergrundwissen

Atlas der Abwesenheit

Auskundschaften und Raub mit Hilfe fotografischer Bilder

40 000 Objekte aus der ehemaligen Kolonie Kamerun beherbergen deutsche Museen. Kamerun war von 1884 bis 1919 eine deutsche Kolonie. In dieser Zeit wurden Musikinstrumente, Textilien, Waffen, Schmuck, Architekturelemente, Gebrauchsgegenstände, rituelle Statuen oder Masken ins Deutsche Reich gebracht. Es wurde von verschiedenen kolonialen Akteuren vor Ort systematisch nach besonders spektakulären Stücken gesucht. Sie wurden fotografisch festhalten. Die Bilder dienten der Vorbereitung der Auswahl und des Abtransports.

Und keiner weiß etwas darüber oder will etwas gewußt haben.

Zu diesem Ergebnis kommt die Untersuchung „Atlas der Abwesenheit. Kameruns Kulturerbe in Deutschland“, die am Freitag an der TU Berlin vorgestellt wurde. Erarbeitet wurde der Bericht von einer Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern um die in Berlin lehrende Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy in Zusammenarbeit mit sieben deutschen Museen.

Die Unkenntnis darüber in beiden Ländern sei »erschütternd«, findet die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy. Die beteiligten Forscher und Forscherinnen ahnten nach den Worten von Savoy zu Beginn der Arbeit nicht, „in welch ungeheuren Dimensionen das materielle Kulturerbe aus Kamerun in deutschen ethnologischen Museen präsent ist“. Unkenntnis nicht nur in Deutschland sondern auch in Kamerun.

Das kamerunisch-deutsche Forschungsvorhaben erforscht die Formen und Folgen von Kulturgutverlagerungen aus der ehemaligen Kolonie nach Deutschland, wie es etwas verniedlichend heißt.

Man stelle sich einmal vor, die Grabstein auf deutschen Friedhöfen seien in großem Umfang auf einen anderen Kontinent verbracht und dort in Museen ausgestellt worden. Würden wir dann auch von Verlagerung sprechen, oder würden wir Worte wie Grabschädung und Raub benutzen?

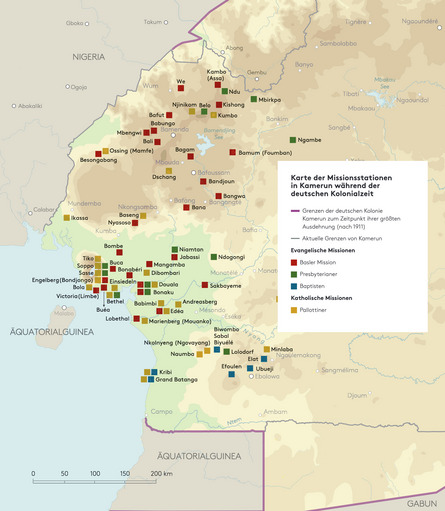

In Kapitel 6 beschreibt der Forscher Richard Tsogang Fossi unter der Überschrift “Museen, Mission und koloniale Kulturgutverlagerung“ die brutale Praxis der Missionsstationen in Kamerun. Es gab eine enge Zusammenarbeit zwischen Missionen und Museen, die nicht selten in der Zerstörung herausragender Sakrakgegenstände endete. Ohne jeden Skrupel bediente man sich des Narrativs der „Rettung“ solcher Kulturgüter und kämpfte gleichzeitig einen erbitterten Kampf gegen die indigene Bevölkerung und ihre Bräuche.

„Das »Missionsfeld« Kamerun wurde somit zu einem Kampffeld, auf dem die christlichen Missionare einen unerbittlichen psychologischen bzw. spirituellen Krieg gegen die lokalen Sitten und Religionen führten, welche ihnen als »rückgängig«, »dämonisch«, »heidnisch« und »abergläubisch« galten. In diesem Begriffsrepertoire manifestiert sich die damals gängige Kolonial- bzw. Missionarsrhetorik. Die Haltung der Mission hatte aber nicht nur einen zerstörerischen Einfluss auf die lokalen Sitten, sondern auch einen verheerenden Effekt auf die Artefakte, die die Missionare wegnahmen oder vernichteten.“

Das Völkerkunde Museum in Berlin und das Grassi Museum in Leipzig wetteiferten um die aus ihrer Sicht „besten“ sakralen Artefakte. Die Fotografie spielte in der Vorbereitung der Wegnahme der Kultgegenstände eine wichtige Rolle. „Im Streben nach Vollständigkeit trugen ihre Leiter (der beiden genannten Museen) einen Wettlauf um spektakuläre Kulturgüter aus Afrika bzw. Kamerun aus, die ihren Sammlungen einen eigenen Stempel aufdrückten. Dafür setzten sie nicht nur Geldmittel ein, sondern stellten ihren »Auftragssammlern« als Motivation auch Orden in Aussicht. Außerdem statteten sie ihre Beauftragten mit technischen Mitteln aus, allen voran mit Fotoapparaten, mit denen die begehrten Stücke bildlich dokumentiert und ihre Wegnahme vorbereitet werden konnte.“

Das Forschungsteam geht jenseits der erfassten Objekte von einer hohen Dunkelziffer aus. In einzelnen Museen sei die Zahl etwa doppelt so hoch, hieß es am Freitag in Berlin während einer Tagung zum Thema. Savoy begründete dies etwa damit, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland vor Verzeichnissen gewarnt worden sei. »So würden Begehrlichkeiten erst recht geweckt werden«, zitierte sie aus einem Papier zur Abwehr von Restitutionsforderungen. »In den darauffolgenden Jahrzehnten setzte sich diese Haltung stillschweigend durch«, so Savoy.

Mit dem von Afrika ausgehenden Projekt nimmt der Perspektivwechsel Fahrt auf. Es wird nach dem Verbleib des materiellen Erbes Kameruns gefragt und den Lücken die die geraubten Objekte in Afrika hinterlassen haben.

Es wurde der „Atlas der Abwesenheit. Kameruns Kulturerbe in Deutschland“ erstellt, der über den beigefügte Link zugänglich ist. Eine umfassende Bestandsaufnahme der kolonialzeitlichen kamerunischen Objektbestände in deutschen Museen sowie ihrer Herkunftskontexte in Kamerun.

Ein lesenswerter Bericht über deutsche koloniale Praxis.

Christoph Linzbach

https://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/reader/download/1219/1219-16-103984-1-10-20230530.pdf

Quelle: Atlas der Abwesenheit

03.06.2023

Hintergrundwissen

Quelle: Atlas der Abwesenheit

03.06.2023

Hintergrundwissen